| トップページに戻る | 配信日分類の総目次に戻る |

| カテゴリー分類の総目次に戻る | タイトル50音分類の総目次へ |

| カテゴリー | オペラに描かれたダメダメ家庭 |

| 配信日 | 09年8月26日 |

| タイトル | カーチャ・カバノバ(1921年作品) |

| 台本&作曲 | レオシュ・ヤナーチェク(1854〜1928年) |

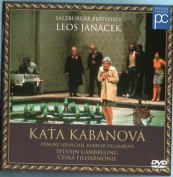

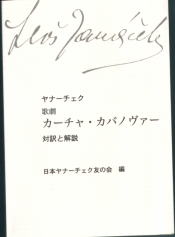

| このメールマガジンでは、「オペラに描かれたダメダメ家庭」というカテゴリーを設けておりますが、今まで取り上げたのは、ビゼーの「カルメン」と、プッチーニの「蝶々夫人」と、ワーグナーの「ワルキューレ」の3本しかありません。 オペラ作品においても、ダメダメ家庭に関連したテーマを持つものが多くあるわけですが、このメールマガジンで取り上げる際には、入手性というものを考慮したします。 私の文章を読んで、「ちょっと面白そうだな、じゃあ、自分でもちょっと調べてみよう!」と購読者さんが感想を持ったら、その作品に簡単にアクセスできるような作品を取り上げたい・・・そのように考えております。今だったら図書館にもオペラのCDが置いてあったりしますから、そんなスグに手に取れる作品の中から選択しています。 そもそも、この私は、作品を見る視点が、多くの人とは違っている。 「独断と偏見を持ってバッサリ!」なんてスタンスではなく、作品を作る作者側の問題意識を説き起こす・・・そんなスタンスです。 だから、作品の受け手に徹している方々にしてみれば、あまりなじみがない視点でしょう。 だからこそ、できれば、実際にその作品に接して、購読者さんご自身で、考えていただければ・・・と思っているんです。 そのような観点から、今まで取り上げてきたオペラは、入手性に優れた、いわゆるポピュラーな作品だったわけですが、今回取り上げるオペラ「カーチャ・カバノバ」は、それほどポピュラーな作品ではありません。 ちなみに、この「カーチャ・カバノバ」は、初演は1921年。今から約90年前の作品と言えます。100分くらいの比較的短いオペラです。 ポピュラリティに欠けるところがあっても、オペラとしての充実度は、すばらしいもの。作曲者のヤナーチャクは、ボヘミア(今のチェコ)の中の片田舎のブルノという場所の出身で、彼のオペラには、その土着の音楽が反映しています。その分、ヨーロッパの主要国の聴衆の方々には、違和感があるんですね。リズムとか音感とか、明らかに違っている。だからどうしてもポピュラリティがなくなってしまう。 ポピュラリティに関しては問題があっても、その中身は実に示唆的であり啓示的と言えます。そして、私が個人的に見たり聞いたりした1千本以上のオペラ作品の中で、この「カーチャ・カバノバ」は、一番絶望的な印象を残したオペラと言えます。 何と言うか・・・「救いがない。」というか「陰々滅々」というか・・・ 作品を聞き終わって「うわぁ・・・暗いなぁ・・・」と落ち込んでしまったオペラです。 絶望的で救いがない内容という面においては、この「カーチャ・カバノバ」が傑出しているでしょう。 救いようがないストーリーというと、どんなストーリーなの? そんな疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょ? 逆に言うと、もし、皆さんが、「救いようがない絶望的な作品」を作ってくれ、と人から言われたらどうしますか?オペラのようなものなら専門知識がないと作品は作れない。 しかし、文章作品のようなものなら、皆さんだって制作できるでしょ? さあ!皆さんは、救いようがない絶望的な印象を残す作品を、どんな感じで作るでしょうか?ちょっと考えてみてくださいな。 「ワタシは今まで、そんな救いようがない気分にはなったことはないわ!だからそんな作品は作れないわよ!」 そんなカマトトぶった回答をするのも自由でしょう。ただ、そんな人の周囲の状況こそがまさに絶望的になっているでしょうが。 とりあえず、絶望的な気分を思い出して、その気分を言葉にしてみたら? 「あ〜あ、つらい!苦しい!」 「あ〜あ、もう生きていたくない!」 「あ〜あ、何をやってもダメだ!」 「あ〜あ、楽しい未来が何も思い浮かばない!」 文章にそんな言葉が延々と並んでいたら? そんな文章は絶望的な気分を正直に文章化したと言えるでしょうが、じゃあ、その文章の読み手がその文章を読んで絶望的で救いがない気分になるかというと、まったく別でしょ? 読んだ人は、そんな文章を読んで、楽しい気分にはならないでしょうが、絶望的な気分にもなるわけではない。それこそグチを聞かされ続けると、呆れてしまうだけ・・・そんなものでしょ? 文章の書き手の心情を、正直に文章化しても、読み手が書き手と同じ心情を持つとは限らない。作品の受け手を、救いようがない絶望的な気分に「させる」ためには、やっぱりある種の計算も必要になってくる。 一本調子を避け、緩急を付けたりしないと、聞いていても途中で飽きてしまって、集中力がなくなってしまう。絶望どころかいい気分でスヤスヤと眠ってしまうだけ。 絶望を描くにも、希望があるからこそ、それを絶たれた際の絶望が大きいもの。 だからこそ、受け手を絶望に導くためには、陰々滅々とした気分をそのまま描くよりも、「希望をどのように描くのか?」「希望を求める心情をどのように描くのか?」そんな問題とも関係しているわけです。影を描くためには、光を描く必要があるわけです。 さてさて、長い前置きですが・・・ じゃあ、オペラ史上屈指・・・というか、「一番救いがない」内容を持つ「カーチャ・カバノバ」は、実際にどんなストーリーなの? ストーリーを簡単にまとめると、以下のようになります。 時代は19世紀の1860年代。場所はロシアのヴォルガ河の流域の町。若夫婦がいて、その妻がカーチャ。そしてカバニハというお姑さんがいる。お姑さんは、教会活動には熱心だけど、家の中ではいつも嫁のカーチャをイジメている。カーチャの夫ティホンは、影の薄い状態で、自分の母親には口ごたえできない。そして、都合が悪くなると、酒に走ったり、仕事に逃げたりする。 そんな日々なので、いささか自暴自棄気味のカーチャは、近くの若者ボリスと不倫してしまう。 このボリスも、同居している叔父のヂコイからイジメられている。 不倫をした罪の意識から、精神に失調をきたすカーチャ。結局はすべての罪を告白し、ヴォルガ河に身を投げる。 河からカーチャの死体を引き上げた人々に対して、お姑さんのカバニハは、「皆様、ご親切にどうも、ありがとうございました。お手数をおかけいたしました。」と丁寧な挨拶をしてオシマイ。 そんなストーリーです。 ちなみに、そのお姑さんについては、オペラの中では「乞食には施しをするくせに、家のものには、死ぬほどの苦しみを与えかねない!」なんて言われています。 あるいは、カーチャと不倫をする若者ボリスは、叔父と一緒にいるのですが、祭日にノンビリしていると、叔父から「その気になれば、やることはあるだろう。お前には他に行くところがないのか?何をボサっと突っ立っているんだ?お前に言っているのがわからんのか?」と責められます。 あるいは、姑のカバニハが嫁のカーチャに対して「オマエはとんだ食わせモノだよ!すぐに腹を立てたりして。」などといびりますが、カーチャが姑に何か言うと「お前は黙っておいで!誰もお前などに聞いてやしないよ。口を挟まないでおくれ!」と一喝。そして息子ティホンには「独身の頃は母さんのことを思っていたのかもしれないけど、嫁をもらってからは・・・」とグチグチ。そして、嫁をイビルための、あら探しばかり。 今から約90年前の作品ですが、その手の人々の言動なんて、まさにお約束があるもの。 そして、お姑さんのカバニハは、自分が、嫁のカーチャをいたぶって自殺まで追い込んだのに、周囲には丁寧な挨拶をして、最後まで「ワタシはいい人」と見せている。 この「カーチャ・カバノバ」の絶望的な暗さは、そのような現実性にあるわけ。そして、主人公カーチャが最後にするヴォルガ河への入水だって、恋人と手に手を取ってのダイビングなら、まだ救いがあるもの。単独で自殺するから救いがない。しかし、それが、まさに現実。 現実離れした悲劇だったら、「身につまされる」なんてことにはならないでしょ? 偉大なる芸術作品は、いつまでも変わらない人間の姿を描き出すもの。 ちなみに、この「カーチャ・カバノバ」を1998年にオーストリアのザルツブルグで上演した際には、主人公のカーチャを「とある有名人」に似せて、上演していました。 ちなみに、オペラの中のカーチャは、「恋に恋する」傾向も持っています。あと、容姿的に目立つ容姿。 目立つ容姿で、恋に恋する傾向、影の薄い夫、封建的な家庭、不倫、最後のカタストロフ。 となると、スグに思い浮かぶ有名人は、イギリスのダイアナさん。オペラの演出にあたって、ダイアナさんを意識したのでしょう。まさに前年にお亡くなりになられましたばかりですからね。 エリザベス女王が、ダイアナさんを追い込んだわけではないでしょうが、それ以外は実に似ている。あれほど有名な事例ばかりではなく、封建的な家庭の中で、自暴自棄になって、カタストロフ・・・なんて流れは、アチコチで見られるものでしょ? 作者のヤナーチャクは、そんな実例を実際に見たんでしょうね。 そして、それを描くに際しては、登場人物の心情に深く突っ込んだスタンスを持つと同時に、引いたスタンスも持っています。それこそ、最後の絶望を描くには、ある種の希望を描かなくてはならない。 不倫の愛という、希望を描くことで、そして、それが「かりそめ」にしか過ぎないことを描くことで、最後の絶望を強烈に表現したわけ。 希望がないところには、絶望もないもの。 作品の受け手を絶望させるためには、希望を描く必要がある。 閉塞した状況の中で、たとえそれがみせかけであっても、目の前の希望にすがろうとする心理。 そして、自分を騙してでも、その恋にすがろうとする心理。 最後に自分を騙しきれなくなった人間の心理。 これらは、すべて現実のダメダメ家庭の中で起こっていることでしょ? お嫁さんをイビるだけでなく、それこそ自分の子供をそのようにイビっているのがダメダメ家庭の親というもの。そして、そのカタストロフの最大の要因の人物が、周囲に対し、真っ先に自分の被害を語ることで「自分こそが被害者だ!」と主張するのも、現実そのもの。 このオペラでは、オーケストラによって演奏される、夜のヴォルガ河に映る月のイメージが頻繁に登場してきます。水面にたゆたう月は、かりそめの希望の象徴であるとともに、水面の奥にある、永遠の安息の象徴にもなっている。 水面にある月は、届きそうで、届かないもの。 手に取ろうと、手を伸ばしすぎると、まさに死んでしまう。 しかし、それでも手を伸ばさざるを得ない・・・それもダメダメ家庭の現実でしょ? 真に力のある芸術作品は、我々の現実世界とつながっている。そのつながりを演出などで明らかにすることによって、その作品の生命力や真実の力を表現するわけ。演出においてダイアナさんを意識したのも、現実に我々の目の前にある閉塞感や苦悩とのつながりを明らかにするため。ただ、それには、演出する人自身に問題意識を持っていないと無理。 優れた芸術作品というものは、時代を超えているわけですが、現在に生きる我々の問題を端的に表現しているとも言えるわけ。 ヤナーチェクの音楽は、音楽自体は、ちょっと独特のリズムなり音響があるので、ポピュラリティに欠けてしまう。だからヨーロッパだと、ドイツも、イタリアも、フランスでも、あまり受け付けない。しかし、ヨーロッパであってヨーロッパではないイギリスだと大変に人気がある作曲家です。イギリス人の音感は、やっぱり大陸の人とズレているんでしょうね。 ちなみに、「じゃあ、日本人は?」となるわけですが、ボヘミアの片田舎の音楽と、日本人の音感がつながるわけがないじゃないか?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、意外にもそうではありません。ヤナーチャクの出世作のオペラの「イエヌーファ」の第3幕の村人の合唱なんて、音楽だけ聞かされて「この音楽は秋田県の農民の方々の秋祭りの音楽だよ!」と言われれば、ほとんどの日本人が「いかにも、そんな感じだなぁ・・・」と思ってしまうフィーリングの音楽。日本人は一回聴けば、鼻歌でスグに歌えるでしょうが、フランス人は相当練習しないと無理でしょう。 場所によって音感などは微妙に変わってくるでしょう。しかし人間というものは、どんな時代でもやっていることは、変わらない。その変わらない姿を表現したからこそ、力のある作品になっているし、地域性はあっても、時代は超えている・・・それが力のある芸術作品。 ちなみに、こんなに「救いようがない」作品を作ったヤナーチャクは、じゃあ、暗い人間だったのか?というと、そんなことはないんですね。 もちろん、脳天気な人間ではありませんでした。彼の最後は、人妻をストーキングして、雨に降られて肺炎で寝込んで死んでしまったもの。 「いい歳をして、何やっているだい?」と言いたくなる。まあ、風変わりで面白いオッサンとも言えるでしょう。 創造的な芸術家はモノが見える人と言えるわけですが、人間の苦悩を見ることができるだけでなく、一般の人が気がつきにくい美質なり、ちょっとしたギャグのようなものも、そして救いの可能性もちゃんと見ているわけ。現実をしっかり見ることが出来る人は、救いようがない面を表現できるけど、ある種の恩寵も描くことができるもの。 この「カーチャ・カバノバ」の次のオペラ作品は「利口な女狐の物語」というオペラです。 森を舞台に、ヴィストローシュカという女狐が、いたずらをして、恋をして、出産して、死んでしまう・・・という話です。 作品を作る精神的な土壌は共通していても、そして作者のまなざしは共通していても、片や不倫による自殺、片やメルヘンオペラとなっています。 「利口な女狐の物語」において、森の夜明けのシーンなんて、森の空気が乾いてきて、陽の光が少しずつ差し込んできて、鳥たちがさえずり・・・と、鳥肌が立つくらいの音楽ですが、そんな音楽を作れる人は、やっぱり運命の残酷さも見えてしまうものなんですね。 やはり、光も濃ければ、影も濃いわけですし、陽が明るい分だけ、闇も深いわけです。 逆に言うと、光の世界しか描いていない人は、それは現実の世界ではなく、単なる「学んだ」あるいは「消費した」規格品的な理想世界しか見ていないということ。自分で現実を見ている人ではないわけ。 そんな光だけの世界の住人は、まさにこの「カーチャ・カバノバ」における姑のカバニハに近い存在と言えるでしょう。本人はともかく、周囲をメチャクチャにしてしまう人なんですね。そして、そんなキャラクターは、まさにいつの時代にも、どんな場所にも存在し、そしてダメダメ家庭の周囲には、必ずいるものなんですよ。 (終了) *************************************************** 発信後記 この「カーチャ・カバノバ」については、以前はDVDが発売されておりました。 本文中にも言及しております、1998年のザルツブルクでの公演を収録したものです。 CDは、あまり売っていないでしょう・・・少なくとも図書館にはおいていないでしょうね。 ただ、対訳本は購入することができます。 日本ヤナーチェク友の会という団体が発行している対訳本があります。 ご興味がありましたら、インターネットで検索いただくか、私までお問い合わせいただければ、連絡先をお伝えいたします。ここで直接書くと、面倒なことになったりする可能性もありますしね。 ちなみに、オペラというものは、劇場で大勢の聴衆に向けての音楽なので、音楽の表情が大きくなりがちです。だから、オペラ作曲家と、室内楽の作曲家は、一致しない。室外楽は少数精鋭の聴衆に向けての音楽なので、オペラと音楽のキャラクターが違うわけ。 オペラと室内楽の両方とも、充実した活動をした人となると、かのモーツァルト以外だと、このヤナーチェクくらいです。 以前に「言葉と心理のズレ」というお題で文章を配信しておりますが、オペラにおいては、歌手が歌いあげる言葉と、その登場人物の心理が一致すれば単純に盛り上がることになります。歌手が「好きだ!」と歌い上げ、オーケストラが、ロマンティックなメロディーを付ける・・・そんなパターンが通常です。しかし、言葉と心理が一致しないパターンもあるわけ。 歌手が「勘違いしないでよ!」「アンタなんか、好きじゃないわ!」と言っても、オーケストラがロマンティックなメロディーを歌い上げる・・・そんなパターンだと、「好き」という感情も細かく表現できる。 あるいは「ワタシはアナタのことを大切に思っているわ!」と歌手が歌っても、オーケストラが無表情・・・そうなると、「とりあえず・・・」「これくらいの言葉で言っておけばいいだろう・・・」そんなズボラな心情なり、自分で自分を騙していたり、周囲に合わせているだけの姿が表現できることになる。 そんな言葉と心理のズレを表現しているオペラ作品となると、モーツァルトとかヤナーチェクのような、オペラと室内楽の両方できる人になります。 この言葉と心理のズレの問題は、ダメダメ家庭において頻発しているもの。 モーツァルトでは「アンタなんかキライよ!」といいながら、本音では「大好き!」というパターンが多い。それに対しヤナーチェクは、「ワタシはアナタのことを大切に思っている。」と言いながら、本音では「どうでもいい」・・・そう思っているパターン。 だからダメダメ家庭の問題を考えるには、このヤナーチェクのオペラは有効なんですね。 |

|

|

|

| R.10/12/27 | |